当サイトはファンコンテンツ・ポリシーに沿った非公式のファンコンテンツです。ウィザーズ社の認可/許諾は得ていません。題材の一部に、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社の財産を含んでいます。

©Wizards of the Coast LLC.

MTGの公式サイト(英語)にて連載されていた、体系的MTGプレイング講座「Level One」を筆者の備忘メモとして翻訳・要約していく記録である。

そんなわけで要約と翻訳を掲載していく。

訳は誤りもあり得るので適宜原文にもあたってみていただきたい(そしてDeeplにかなり頼っている)。

参考

LEVEL ONE: THE FULL COURSEMTG(英語)

LEVEL ONE – 「MULLIGANS PART III: CONSTRUCTED」構築フォーマットにおけるマリガン【要約】

参考

MULLIGANS PART III: CONSTRUCTEDMTG(英語)

【要約】内容はこんなかんじ

- 構築フォーマットのマリガンはリミテッドとは大きくことなる

- 非常に早かったり、非常におそかったりとコンセプトが様々

- 最序盤から脅威がでてきうる

- 相性差が大きい

- 自分のデッキ・相手のデッキを良く知ろう

- すべては状況に依存する

- マッチアップのペースはマリガンを決定する上で最も重要な要素の一つとなる

【翻訳】「MULLIGANS PART III: CONSTRUCTED」構築フォーマットにおけるマリガン

ということで以下訳である。

当時のプレビューも兼ねている。

画像はMTGの公式サイトの原文ページより引用させていただいている。

Posted in Level One on June 29, 2015 By Reid Duke

序文

リミテッドのデッキには共通の特徴がある。

確かに、速いものもあれば遅いものもあり、ボムレアを持っているものもあれば持っていないものもある。

しかし、リミテッドのデッキは、クリーチャーで攻撃し、除去呪文で盤面を管理し、ゲームの過程で小さなアドバンテージを積み重ねることで勝とうとしているという意味で、予測可能なのだ。

これは構築フォーマットではそうではない。

構築のデッキは大きく異なる。

それぞれ全く異なるゲームプランを採用しており、非常に速いものから非常に遅いものまで様々だ。

ある構築デッキに最適なカードが、別の構築デッキにはほとんど役に立たないことは往々にしてある。

このため、構築でのマリガンの問題は、リミテッドよりもはるかに複雑になる。

これまでのLEVEL ONEのマリガンに関する記事(パート1とパート2)では、構築戦のマリガンの判断に適用できる重要なコンセプトがたくさん紹介されている。

しかし今回は、このテーマをより深く掘り下げ、自分がプレイしているデッキと対戦相手がプレイしているデッキの両方が、どのように判断に影響を与えるべきかを説明する。

最後に、マリガンの判断に深く関係するマジック・オリジンのユニークな新カードを紹介したい。

KNOWING YOUR OWN DECK 自分のデッキを知ろう

構築でのマリガンの判断は、自分のデッキと相手のデッキとの相性というコンテキストが重要だ。

最初のステップは、自分のデッキを理解することである。

自分のゲームプランは何か?

それを達成するためにはどのカードが必要か?

マリガン、または悪い手札をキープするためのコストは?

Key Cards キーカード

特定のカードがあるかないかで、手札の価値が極端に変わることがある。

モダンでは、《ぬめるボーグル/Slippery Bogle》や《林間隠れの斥候/Gladecover Scout》のような呪禁クリーチャーに、《怨恨/Rancor》や《夜明けの宝冠/Daybreak Coronet》のようなオーラを大量に投入するBoglesデッキ(訳注:日本では「呪禁オーラ」などとも呼ばれる)がある。

このようにして、クリーチャー除去呪文の影響を受けることなく、相手を素早く効果的に倒すことができるのだ。

Boglesのデッキは8枚の1マナ呪禁クリーチャーを使用しており、そのうちの1枚が開幕時の手札にあることが非常に重要だ。

未知の対戦相手に対してBoglesをプレイするときは、《ぬめるボーグル/Slippery Bogle》や《林間隠れの斥候/Gladecover Scout》を持っていない7枚や6枚の手札をすべてマリガンしなければならない。

サンプルハンド

この手札は土地や呪文が揃っていますが、キーカードが不足しているのでマリガンするべきだ。

逆に言えば、キーカードがある場合は、少し基準を緩める必要があるということである。

《ぬめるボーグル/Slippery Bogle》を持った機能的な手札をマリガンして、《ぬめるボーグル/Slippery Bogle》のない6枚の手札をキープしてしまうようなことは避けたいものである。

サンプルハンド2

サンプルハンド3

どちらも完璧な手札ではない。

勝つためには、ライブラリーの上の方から少しずつ助けが必要だろう。

しかし、キーカードがあるということは、どちらもキープする価値があるということだ。

似たような例だが、もう少し極端な例を見てみよう。

スタンダードでは、緑単信心は大量のマナを生み出し、4ターン目から超強力な呪文を唱えることを目的としたランプデッキである。

緑単信心では、《エルフの神秘家/Elvish Mystic》や《森の女人像/Sylvan Caryatid》のようなマナを生み出すクリーチャーが、スタートダッシュを決めるために必要である。

これらのカードがない手札を「自動的に」マリガンする必要はないが、その有無は非常に重要な要素である。

もし、これらのカードがない手札を手にしたら、かなり安心してマリガンできる。

ここでも、土地と呪文をうまく組み合わせた手札が見られるが、マナ加速がなく、単純に遅すぎる。

マリガンすべきだ。

私のアドバイスに従ってマリガンしてみるとしよう。

この6枚の手札には、大当たりのカードはない。

しかし、良いカードを引けば、ゲームに勝つための条件は揃っている。

幸運にもライブラリーの一番上に《囁きの森の精霊/Whisperwood Elemental》などがあれば、3ターン目にそれを唱えることができる。

マナ加速をできるのだから、5枚にマリガンするよりもこの手札をキープすべきだ。

余談だが、前回はカード量の問題を取り上げた。

緑単信心はマナカーブが高いデッキなので、リソースが本当に必要であり、5枚にマリガンすると勝つのに苦労するだろう。

Cheap Cards, Coming Out Fast 軽いカード

この2つのデッキのキーカードにはどんな共通点があるだろうか?

それは「軽い」ということだ。

ほとんどのデッキでは、序盤の手札で最も重要な「キーカード」は、ゲームの早い段階でキャストしたいカードになる。

コストが重いカードはライブラリーの一番上に置いて後で唱えることもできるが、第1ターンや第2ターンに理想的なプレイができなかった場合、その時点までゲームを巻き戻すことはできない。

構築マジックは速くて容赦がない。

出遅れれば簡単にゲームに負けてしまう。

あなたのマリガンはそれを反映したものでなければならない。

最初の手札で最高の初期プレイをすることを重視してほしい。

自分のデッキや相手のデッキが非常に速い場合は、より積極的にマリガンを行います。

ゲームに早く勝とうとするデッキと、ゲームを長く続けようとするデッキには重要な違いがある。

もしあなたが5ターン目までにゲームに勝ちたいのであれば、序盤の7枚のカードでほとんどの仕事をこなせなければならない。

結局のところ、あなたはほんの一握りのドロー・ステップしか得られないのだから。

一方で、10ターン目や12ターン目までゲームを引き延ばすデッキは、適切なツールが現れるのを辛抱強く待つことができる。

この2つの手を考えてみよう。

赤単の初手

アブザンコントロールの初手

どちらの手札も土地が3枚、呪文が4枚あり、どちらも軽い呪文が特徴で、相手が最初にプレイするであろう数枚のクリーチャーを除去することができる。

しかし、片方の手札はマリガンすべきだろうが、もう片方の手札は優れている!

最初の手札では、アグレッシブな赤単のデッキをプレイしている。

ゲームを早く終わらせようとしているので、相手が防御する前に素早く出てきてクリーチャーで盤面を埋め尽くすことが有利になる。

残念ながら、この手札にはクリーチャーがいないので、この目標を達成するのは難しいだろう。

あなたはゲームの最初の3ターンでどうしてもクリーチャー(できれば2~3体)をプレイしたいわけだが、そのタイミングまでのドローステップはあまりない。

この手札を残すことは、自分のデッキの強みを生かせないことを意味する。

2枚目の手札では、「アブザンコントロール」をプレイしている。

これは、ゲームを長引かせ、小さなアドバンテージを獲得することを目的とした防御的なデッキである。

この場合、あなたの目標は中盤から終盤まで生き残り、強力な呪文と2対1のアドバンテージで相手とのトップデッキ戦に勝利することだ。

この手札はそのゲームプランに最適です 相手の最初の攻撃を対処することができ、デッキの性質上、キーカードをドローするまで我慢できる。

KNOWING YOUR OPPONENT’S DECK 相手のデッキを知ろう

対戦相手のデッキを知ることは、自分のデッキを知ることと同様に、マリガンの判断に重要だ。

トーナメントでは、ゲームプランを考えて参加するが、自分のデッキと相手のデッキの相性によっては、ゲームプランを微妙に(あるいは大きく)調整する必要がある。

トーナメントでは、第1ゲームでマリガンを決定するまで、相手がどのようなデッキを使っているかわからないことが多い。

しかし、サイドボード後は必ずわかっている状態になる。

サイドボードはマリガンを決定する上で非常に重要な要素である。

Key Cards Against Your Opponent’s Deck 対戦相手のデッキに対するキーカード

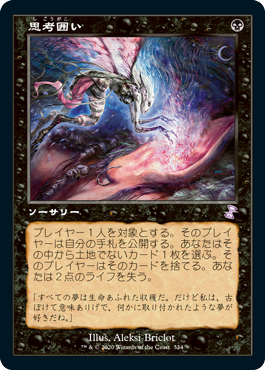

前回、青白英雄的とのマッチでは《思考囲い/Thoughtseize》が最適なカードの1つであるという例を挙げた。

もしあなたがモダンをプレイしていて、エンチャント系のBoglesデッキに対して《自然に帰れ/Back to Nature》を3枚、アーティファクト系の「親和」デッキに対して《古えの遺恨/Ancient Grudge》を3枚、サイドボードに入れていたらどうだろうか?

必ずしもこれらのカードを見つけるまでマリガンしなければならないわけではないが、これらのカードを1枚含むまともな6枚の手札は、これらのカードを含まない平凡な7枚の手札よりもはるかに優れているという事実を考慮する必要がある。

もしあなたが迷っているのであれば、このようなサイドボードカードの存在は、マリガンをするかどうかの大きな判断材料になるだろう。

Fast Matchups 高速マッチアップ

相手が何をしてくるかわからないので、準備しておく必要がある。

ある種のマッチアップでは遅い手札でも問題ありませんが、相手が赤単アグロをプレイしていることがわかったら、単純にやられない手札を見つけるまでマリガンしよう。

Slow Matchups 遅いマッチアップ

他のマッチアップでは、序盤のラッシュでゲームが終わることはないと確信できる。

このようなマッチアップでは、ゲーム開始時にカードが1枚少ないことによる不利益を避けるために、基準を緩めるのが良いだろう。

あなたがエスパー(白青黒)コントロールをプレイしていて、このオープニングハンドを見たとしよう。

アブザン(白黒緑)や青黒コントロールなど、相手のコントロールデッキに対しては、ドキドキしながらキープする手札である。

しかし、赤単が相手の場合はマリガンすべき手札となる。

すべては状況に依存しており、マッチアップのペースはマリガンを決定する上で最も重要な要素の一つとなる。

MOLTEN VORTEX 《溶鉄の渦/Molten Vortex》プレビュー

《溶鉄の渦/Molten Vortex》は、プレビューするのが最も楽しみなカードの一種である。

このカードは、非常に強力でユニークな効果を持っている。

《溶鉄の渦/Molten Vortex》はゲームチェンジャーとなるだろう。

マジックの歴史の中で、《溶鉄の渦/Molten Vortex》と比較できるカードは2枚しかない。

《嵐の束縛/Stormbind》と《突撃の地鳴り/Seismic Assault》である。

どちらもその時代にとてつもない力を発揮してきたが、《溶鉄の渦/Molten Vortex》にも同じことが言えると思われる。

実際、《溶鉄の渦/Molten Vortex》はこの2つと比べても遜色ない。

《溶鉄の渦/Molten Vortex》は、《嵐の束縛/Stormbind》の半分のコストで発動でき、コストも軽い。

《突撃の地鳴り/Seismic Assault》はタダで発動できるので、手札の土地をすぐに捨てようとする組み合わせデッキでは、より可能性を秘めている。

しかし、「フェア」な使い方をするのであれば、《溶鉄の渦/Molten Vortex》の方が優れたカードだと思われる。

この効果に「フェア」という言葉は適切ではないかもしれないが、オーバーパワーで使う方法はいくらでもある。

例えば、レガシーやモダンで《溶鉄の渦/Molten Vortex》と《壌土からの生命/Life from the Loam》を組み合わせて使うことが思い浮かぶ。

しかし、手札に余分な土地を入れる方法は《壌土からの生命/Life from the Loam》だけではない。

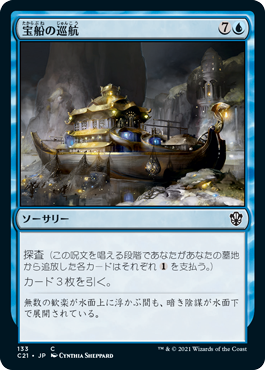

《サテュロスの道探し/Satyr Wayfinder》や《宝船の巡航/Treasure Cruise》をフィーチャーしたテムール色のスタンダード・デッキでも、このカードを使うことができるだろう。

このようなデッキは、《溶鉄の渦/Molten Vortex》を煽るのに必要なカードの量を提供してくれるだろう。

さらに、《サテュロスの道探し/Satyr Wayfinder》と《棲み家の防御者/Den Protector》のエンジンを使えば、《溶鉄の渦/Molten Vortex》を墓地に落とし、ゲーム後半に準備ができたらそれを拾うことができる。

そうは言っても、《溶鉄の渦/Molten Vortex》を上手に使うために特別なことをする必要はないかもしれない。

ウィーニー・クリーチャーのデッキに対しては、2~3体のクリーチャーを撃墜するだけで、《溶鉄の渦/Molten Vortex》がゲームに大きな価値のある効果をもたらすことができる。

マナカーブが低く、余った土地の使い道がないデッキは、《溶鉄の渦/Molten Vortex》を使うかもしれない。

例えば、あなたのデッキには1~2マナより大きなコストのカードがなく、ゲームが7~8ターンになることもあると想像してみてほしい。

そのような場合、手札に3~4枚の土地が余っていて、それを《溶鉄の渦/Molten Vortex》で捨てたいと思うことは珍しいことではない。

赤を基調としたアグロデッキにとって、とてつもない「リーチ」を提供してくれるのだ。

《溶鉄の渦/Molten Vortex》をマリガンの判断の文脈でプレビューすることは、2つの理由から重要だと感じた。

まず、《溶鉄の渦/Molten Vortex》を採用しているデッキでは、このカードがキーカードになる可能性が高い。

デッキに《溶鉄の渦/Molten Vortex》を入れているということは、何らかの形で《溶鉄の渦/Molten Vortex》を中心にゲームプランを練っている可能性があるし、デッキは《溶鉄の渦/Molten Vortex》を引いたときの方が引いていないときよりも機能することになるだろう。

そのような場合、《溶鉄の渦/Molten Vortex》が入っていない手札をマリガンしたいと思うだろう。

しかし、2つ目の要素である《溶鉄の渦/Molten Vortex》は大量のカード量を要求するという点とのバランスを取る必要がある。

手持ちのカードが少ないと、《溶鉄の渦/Molten Vortex》の効果を十分に発揮できない。

このような状況では、カードを1枚減らすことは余計にコストがかかる。

マリガンの決定は、長所と短所、リスクと報酬を比較することだ。

カードを1枚減らすことのコストは?

弱いオープニングハンドをキープするリスクは何か?

この3回のシリーズでは、たくさんの質問を提示することができたが、具体的な答えはほとんどなかった。

しかし、マリガンの判断を上達させるには、自分の直感を養い、何が有効で何が無効かを知ることが重要である。

努力を続けることで、その努力は必ず報われる。

おわりに

ということでLEVEL ONE プレイング学パート3の5回目「MULLIGANS PART III: CONSTRUCTED」について要約・翻訳をしてみた。

今回は構築フォーマットにおけるマリガンについて、その特徴を理解できただろう。

リミテッドと違いパワフルなカードが早く展開される構築におけるマリガンを知り、構築フォーマットを渡り歩くべし!